礦山生態修復即是對礦業廢棄地污染進行修復,實現對被破壞的生態環境的恢復,以及對土地資源的可持續利用。

礦山破壞的基本形式礦山生態破壞集中表現為采礦活動對植被的破壞,植被主要為次生灌木和草本植物。破壞形式主要有露天采礦和礦山公路建設及廢棄渣堆兩種形式,造成生態系統結構和功能發生了很大的位移,是一種典型的退化生態系統。其特點如下:

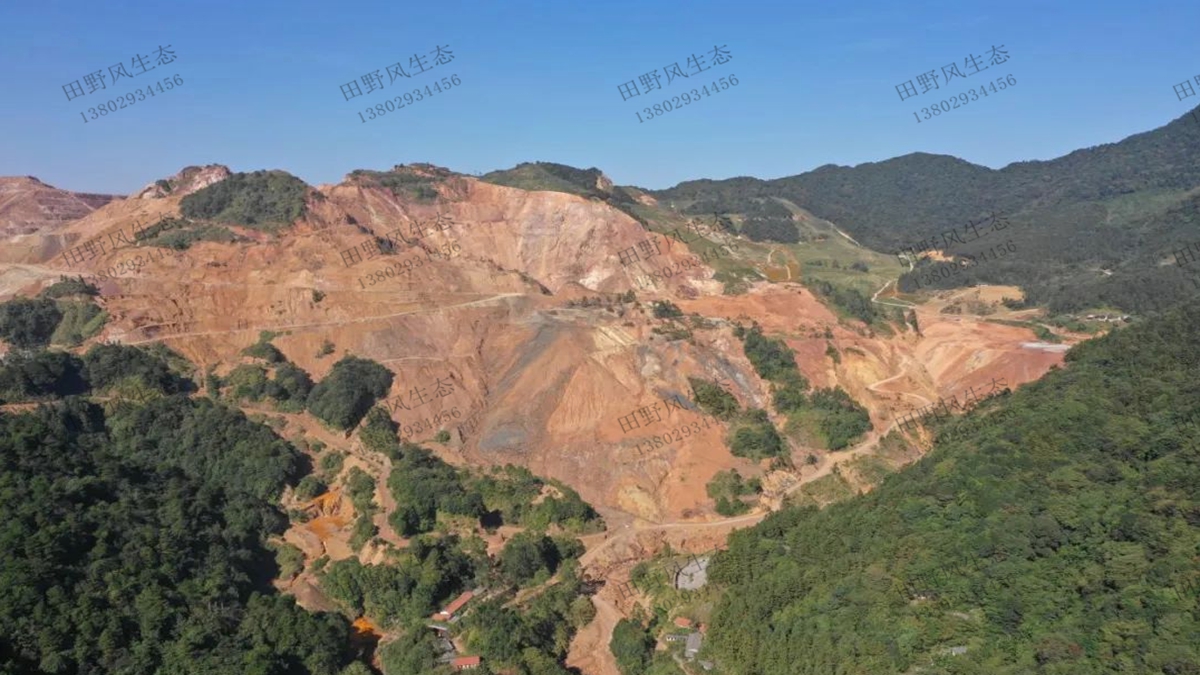

露天采礦:水泥灰巖礦采用露天開采方式,開采范圍為山坡斜坡地帶,多數遺留有高達25~120m的采掘面,礦區開采剝離山體。開采礦山形成的采掘面陡立,基巖裸露,對原有植被造成毀滅性的破壞。

礦山公路建設及廢棄渣堆:此類礦業活動對植被的破壞主要表現為碾壓、占用、覆蓋地表,對原有植被造成破壞。其中道路修建鏟除沿線植被,碾壓地表致使地表硬化。廢棄礦渣無序堆放后對原有植被壓覆,使覆蓋區呈常年性灰白色裸露礦渣或基巖。

既然礦山開發對生態環境的影響那么大,那么,礦山生態修復有哪些治理方法?

礦山生態修復的方法

一、生態修復方法

這里主要是指運用植被恢復辦法來改造礦山廢棄地的生態系統環境。恢復植被有兩種方式,即直接植被和覆土植被,具體采用哪種方法取決于廢棄地的物理條件、營養條件、土壤毒性以及物種的適應性。

直接植被恢復應該是最簡便、成本最低的方法,但絕大多數礦山由于處于演替過程的裸地階段,對植物生長有利的土壤動物如蚯蚓、線蟲、螞蟻等因為沒有植物根系及植物殘余物而消失,土壤微生物的數量因此大量減少,隨著時間的推移和恢復工作的進行,它們才逐漸得到恢復(10-20年),這些都會影響植被的恢復與重建,因而覆土植被恢復是一種行之有效的常見生態修復方法,更易被大多數礦山企業采納。土壤覆蓋厚度過高成本太大,太薄又起不到作用。

二、不同地形治理方法

據研究,礦山開采造成很多不同的地形地貌,大體可分為60°以下的緩坡;60°-80°的陡坡面;80°以上的直立坡面地形;平臺邊緣,坡腳根部等等,根據不同的地形地貌采用不同的治理方法。

1、80°以下的緩坡采用客土噴播和碼放植生袋的方法。

(1)客土噴播

客土噴播技術是以我公司培育的生物菌群為生存依托,采用植物纖維、植物合成膠凝劑、礦石鈣化物為基礎材料,添加有機質、氮磷營養劑、生物菌群、生物制劑和特殊植物種子。經專用噴播機械攪拌與水混合直接噴播在坡面,草種生根發芽成長覆蓋坡面,使得治理坡面與周邊環境融為一體,達到生態修復的目的。

(2)碼放植生袋

碼放植生袋適用于(1)1:1~1:4 的礦區開采坡面及廢棄土石堆積坡面,并常用于陡直坡腳的攔擋和植被恢復。(2)對于較陡的坡面,坡長于大 10m 時,應進行分級處理。(3)適用于立地條件差,土壤貧瘠的坡面。(4)適用于需要快速綠化以防止水土流失的坡面。

此處的植生袋可采用40*25的矩形植生袋,袋內裝入草籽、灌木、有機肥、土、我公司專門研發的生物制劑等,混合均勻。人工可以搬運至治理區,然后進行碼放。固定時可用錨釘結合鐵絲網固定。

碼放植生袋施工工藝為:植生袋坡底基礎層施工——碼放植生袋——加固——養護。

2、80°以上邊坡采用打植生孔、碼放植生袋的方式進行治理

(1)植生孔治理

具體實施流程:危巖清理——打穴——栽植——澆水養護——現場清理——后期養護管理。

打孔之前,對作業區域進行排險。先在巖壁上用打錨桿,錨桿可采用無縫鋼管,然后在錨桿上固定跳板,為打植生孔做好準備工作。

利用特種加工的鉆機在坡面上進行鉆孔打穴,孔穴與水平面的夾角為-15°,打穴直徑為15cm,打穴深度控制在60cm-100cm范圍,按照梅花形布置,孔穴間排距布置如圖10所示。打穴時應自上而下,并盡量避免對孔穴周圍環境的擾動破壞。打完空穴后將樹苗和草種栽入植生孔內,可選擇垂藤類的樹種,達到預期的復綠效果。

(2)放置植生袋

在坡度陡,并且巖石較為松散的地方采用植生袋碼放技術進行治理,達到后期的復綠效果。

此處的治理區域一般坡度較陡,山路不通暢,植生袋可選用長條形,輕而便捷,便于人工搬運。袋內裝入草籽、灌木、有機肥、土、我公司研發的生物制劑等,混合均勻。人工可以搬運至治理區,然后進行碼放。固定時可用錨釘結合鐵絲網固定。

3、平臺、坡腳、坡底治理

坡腳、道路及平臺移植側柏等喬木,坡底移植爬山虎等多年生大藤本植物和紫穗槐等灌木,坡頂移植垂藤類植物自坡頂至坡底下垂。通過綜合治理手段,達到草本植物、灌木、喬木各類植物相結合,錯落有致,增大覆綠面積的生態修復效果。

三、養護

礦山生態修復治理完成后,后期的養護也非常重要,一般采用噴灌養護與人工養護相協調的方式。主管道沿著坡面輪廓邊緣進行布置,支管順著坡面自上而下進行布置,使得治理區域養護全覆蓋。

以上就是礦山生態修復的治理方法了,如需了解更多,請致電咨詢廣東田野風。